Comprendre la Colombie : Géopolitique et réalités locales

Chez Explor’Colombia, nous créons des voyages personnalisés en Colombie alliant découverte, authenticité et confort. Que ce soit un road trip en Colombie, un séjour sur les côtes caribéennes, une immersion dans la région du café, un trek dans la Ciudad Perdida ou une aventure en Amazonie, chaque itinéraire est pensé sur mesure.

Mais voyager, c’est aussi comprendre le pays que l’on explore. C’est pourquoi nous lançons cette série.

Au-delà des paysages et des circuits, nous vous proposons une plongée dans l’histoire, la culture et les enjeux contemporains de la Colombie, afin d’enrichir votre expérience de voyage et votre regard sur ce pays fascinant

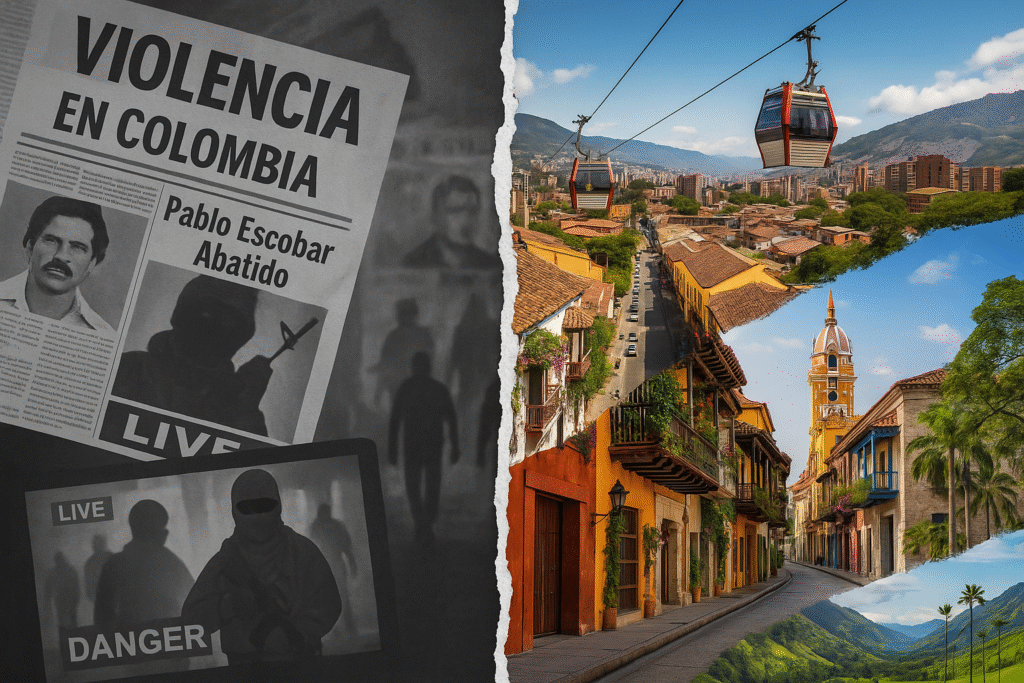

Pendant plusieurs décennies, la Colombie est restée largement en marge du tourisme international. Les années 1980 et 1990 ont été marquées par une extrême violence liée aux conflits armés internes, aux cartels de la drogue et à l’instabilité politique. Les enlèvements, les attentats et les affrontements entre groupes armés rebelles, notamment les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et l’État colombien ont durablement entaché l’image du pays à l’étranger. Voyager en Colombie était alors perçu comme risqué, voire imprudent, pour les visiteurs internationaux.

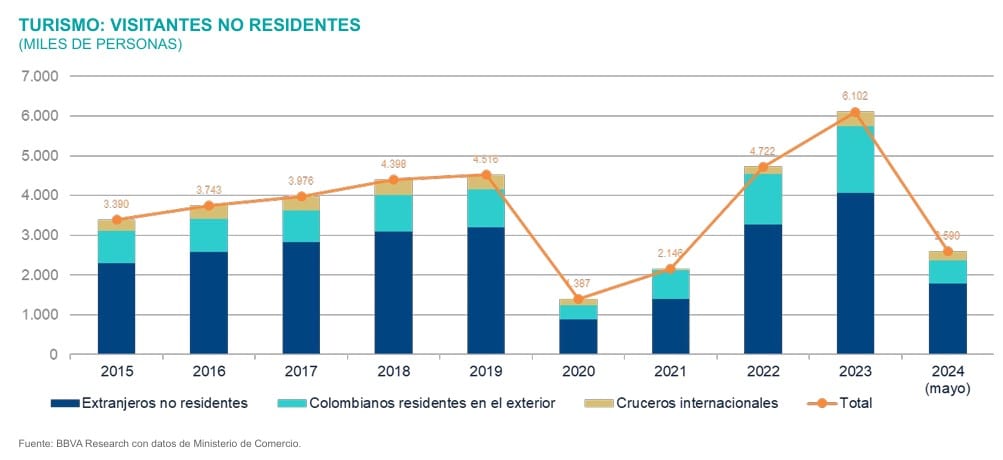

Un tournant majeur s’est produit à partir des années 2000, avec une politique de sécurité renforcée sous les gouvernements successifs, puis surtout avec la signature des accords de paix de 2016 entre le gouvernement colombien et les FARC. Cet accord historique, bien qu’imparfait et encore en cours de consolidation, a permis d’améliorer la sécurité dans de nombreuses régions autrefois inaccessibles. En l’espace de quelques années, la Colombie est passée d’une destination à éviter à un pays en pleine renaissance touristique.

Ce renouveau a été soutenu par une stratégie nationale de promotion de l’image du pays à l’international, sous le slogan « Colombia, el riesgo es que te quieras quedar » (« Le risque, c’est que vous ne vouliez plus repartir »). Les voyageurs ont redécouvert un territoire exceptionnel, mêlant diversité naturelle (plages des Caraïbes, montagnes des Andes, jungle amazonienne) et patrimoine culturel riche, héritage des civilisations précolombiennes, de la colonisation espagnole et des traditions locales métissées.

Aujourd’hui, le tourisme en Colombie continue de croître, attirant des visiteurs du monde entier désireux de vivre une expérience authentique dans un pays en transformation. Il est toutefois important de garder en tête que la transition reste fragile, certaines zones rurales connaissent encore des tensions et nécessitent des précautions comme dans la plupart des endroits sur terre.

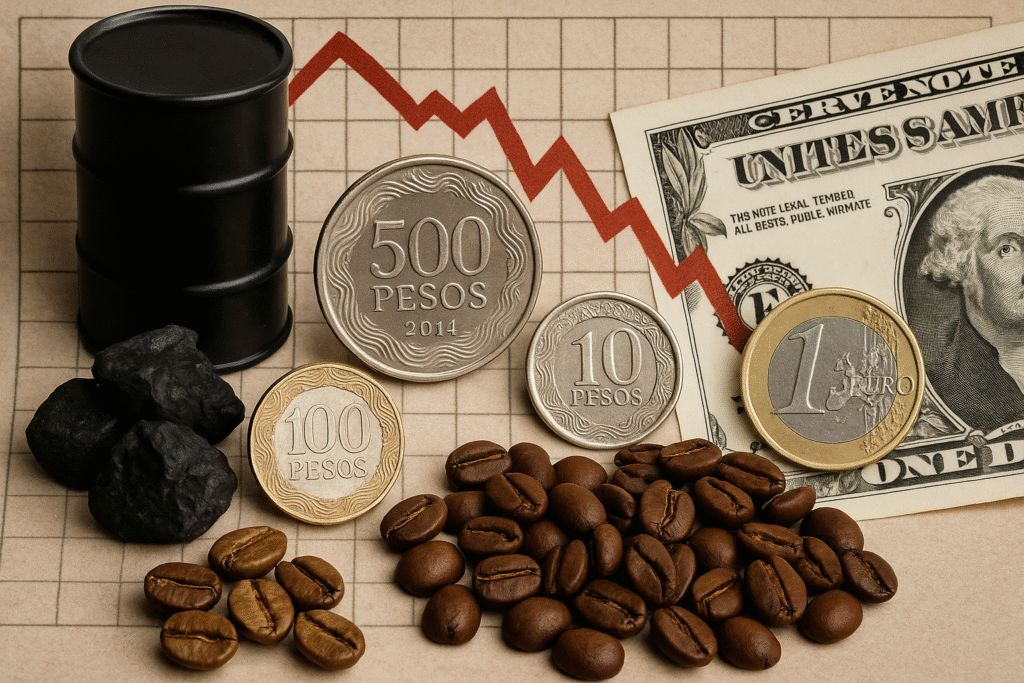

La Colombie, comme de nombreux pays émergents, connaît depuis plusieurs années une fluctuation importante de sa monnaie nationale, le peso colombien (COP). Cette dévaluation, souvent perçue comme un signe d’instabilité économique, résulte en réalité de plusieurs facteurs structurels et conjoncturels, qu’il est utile de comprendre avant de voyager dans le pays.

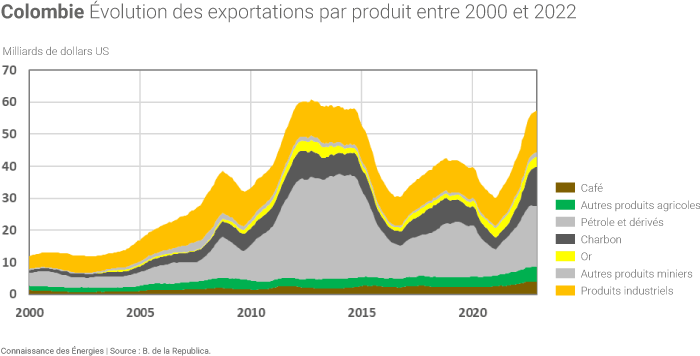

La principale cause de la dépréciation du peso repose sur la dépendance de l’économie colombienne aux exportations de matières premières, notamment le pétrole, le charbon et le café. Lorsque les prix de ces ressources baissent sur les marchés internationaux, les revenus en devises étrangères diminuent, affaiblissant mécaniquement la valeur du peso face à des monnaies fortes comme le dollar ou l’euro. À cela s’ajoutent des facteurs internes, tels que l’incertitude politique, les réformes économiques contestées ou encore l’inflation, qui peuvent accentuer la perte de confiance des investisseurs et entraîner des sorties de capitaux.

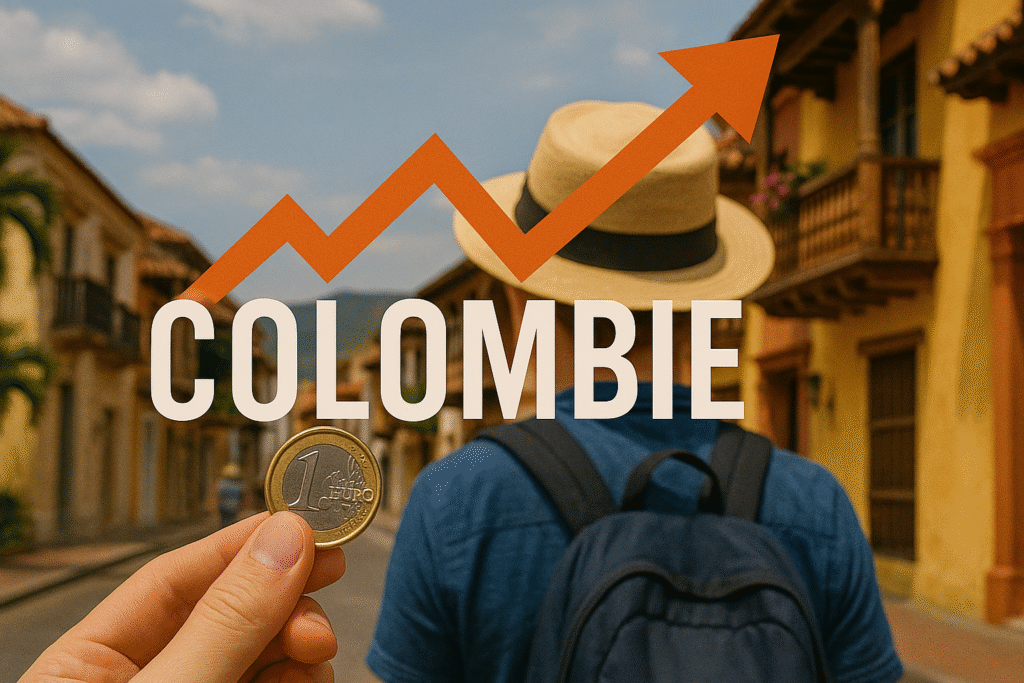

Pour un voyageur, cette dévaluation a un impact direct : le pouvoir d’achat en Colombie devient bien plus avantageux. Concrètement, avec un euro, il est aujourd’hui possible d’obtenir davantage de pesos qu’il y a quelques années, rendant les dépenses sur place (hébergements, repas, transports ou activités touristiques) beaucoup plus abordables. Ce contexte explique en partie l’attrait croissant de la Colombie comme destination touristique, notamment pour ceux qui recherchent une expérience riche à moindre coût.

Il est toutefois important de souligner que même si cette situation profite aux touristes étrangers, elle reflète aussi des défis économiques pour la population locale. L’augmentation des prix des produits importés et la baisse du pouvoir d’achat affectent quotidiennement les Colombiens. Ainsi, comprendre cette réalité permet d’adopter une attitude respectueuse et consciente lors de son séjour.

La Colombie, longtemps marquée dans les esprits orientaux par les images de violence des années 1980-2000, reste entourée de nombreux préjugés. Pour beaucoup de voyageurs francophones, l’affaire Ingrid Betancourt (enlevée en 2002 et libérée en 2008) incarne encore aujourd’hui une image dépassée de l’insécurité colombienne. Or, si des défis sécuritaires persistent, la Colombie moderne a profondément changé. La première erreur serait donc de penser que voyager en Colombie expose systématiquement à un risque d’enlèvement ou de violence car cela ne correspond plus à la réalité du pays. Comme partout dans le monde, il est essentiel de faire preuve de prudence, mais la plupart des régions touristiques sont aujourd’hui sûres et accueillantes.

Un autre écueil serait d’adopter des comportements imprudents ou irrespectueux. La Colombie est un pays où l’amabilité et la politesse sont particulièrement valorisées. Il est important d’éviter les jugements hâtifs, les comparaisons systématiques avec l’Europe, ou encore les allusions maladroites au narcotrafic, sujet très sensible pour les Colombiens, qui souhaitent tourner cette page de leur histoire. Il convient également de s’habiller de manière discrète en n’exhibant pas d’objets de valeur (téléphones, bijoux, montres) de façon ostentatoire, surtout dans les grandes villes ou dans des quartiers moins touristiques.

Sur le plan de la sécurité, il est recommandé de suivre quelques règles simples : se déplacer en taxi officiel ou via des applications reconnues (comme Uber ou InDriver), éviter de circuler seul la nuit dans certaines zones et se renseigner auprès des habitants ou des autorités locales sur les endroits à éviter. Dans les campagnes ou les petites villes, la situation est généralement plus détendue, mais il est toujours préférable de rester informé. De manière générale, faire preuve de bon sens et d’adaptabilité permet de voyager sereinement. Alors venez découvrir la Colombie en abandonnant les anciens préjugés et en vous laissant porter par l’amabilité locale.

4) les valeurs et codes sociaux en Colombie : ce qu'il faut savoir pour mieux s'intégrer

Voyager en Colombie, ce n’est pas seulement découvrir des paysages spectaculaires et une culture riche, c’est aussi entrer dans un univers social où les codes de communication et les valeurs quotidiennes peuvent dérouter un touriste non averti. La société colombienne a ses propres repères, souvent très éloignés des standards européens.

L’une des premières choses qui surprennent les touristes est le rapport au temps et à la ponctualité. En Colombie, il est courant d’arriver avec 15, 30, voire 60 minutes de retard sans que cela soit mal perçu. Cela ne traduit pas un manque de respect, mais une conception du temps plus flexible, où l’humain prime sur la rigueur de l’horloge. Cette logique se retrouve dans l’usage du mot « ahorita », qui signifie littéralement « tout de suite »… mais qui peut en réalité aussi signifier « dans un moment » ou même « plus tard », en fonction du contexte, sans que cela soit perçu comme contradictoire. Si l’on vous dit « j’arrive ahorita », mieux vaut ne pas attendre sur le pas de la porte. Cela dépend également du contexte du rendez-vous.

Un autre aspect central est la courtoisie dans les interactions quotidiennes. Les Colombiens accordent beaucoup d’importance à la politesse verbale, souvent exprimée à travers des formules très codifiées. Il est courant d’entendre « con mucho gusto » (avec grand plaisir) en réponse à un simple « merci », ou « a la orden » (à votre service) de la part d’un vendeur, d’un chauffeur ou même d’un passant. Elles traduisent une attente sociale forte de cordialité, d’attention à l’autre et de respect dans les échanges, y compris dans les situations les plus banales. La communication affective est une autre caractéristique notable. Il est courant d’entendre des expressions telles que « mi amor », « mi vida »,« corazón » adressées à des inconnus, dans un contexte amical ou commercial. Ces termes ne sont pas à comprendre dans un sens intime ou romantique : ils relèvent d’un usage social courant et visent à créer un climat de proximité. Leur usage peut néanmoins surprendre, notamment pour des visiteurs européens où les registres affectifs sont généralement plus réservés.

L’organisation sociale reste marquée par une certaine informalité. Les règles sont parfois flexibles, les démarches administratives peuvent changer d’une situation à l’autre et la logique relationnelle prime souvent sur la logique institutionnelle. Cette adaptabilité est profondément ancrée dans les pratiques, que ce soit dans la vie professionnelle, dans les services publics ou dans les interactions courantes.

En comprenant ces codes, le temps élastique, le langage chaleureux, l’importance de la courtoisie… les touristes peuvent éviter les malentendus et mieux comprendre la société colombienne. Cela ne signifie pas tout accepter sans question, mais entrer dans un dialogue respectueux avec une culture différente de celle que l’on peut connaitre.

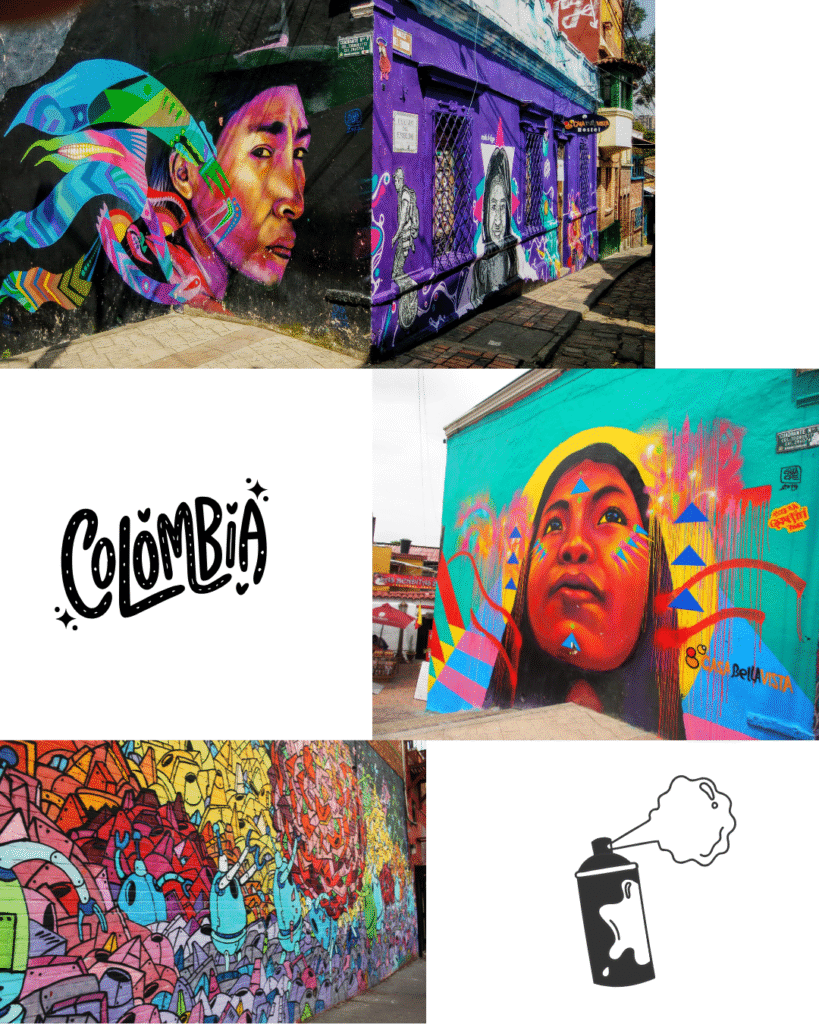

Longtemps réduite à des clichés de violence et de narcotrafic, la Colombie s’est aussi construite à travers une autre force : la puissance de l’art comme moyen d’expression sociale, politique et identitaire. De la rue aux scènes musicales, des traditions textiles aux danses afro-descendantes, l’art joue un rôle fondamental dans la façon dont les Colombiens se réapproprient leur histoire et affirment leur identité face aux fractures sociales et aux héritages douloureux.

Le street art, en particulier, s’est imposé comme un langage de résistance accessible et visible. À Bogotá, Medellín ou Cartagena, les murs des quartiers populaires sont devenus de véritables galeries à ciel ouvert. Loin d’être de simples fresques décoratives, ces œuvres racontent la mémoire des quartiers, dénoncent les violences passées, mais aussi célèbrent la diversité culturelle du pays. À la Comuna 13 de Medellín, par exemple, le street art est indissociable du processus de réhabilitation sociale : ce quartier autrefois marqué par les affrontements armés s’est transformé en symbole de renaissance, où chaque mur peint raconte une histoire de résilience et d’espoir.

La danse et la musique jouent également un rôle central dans l’affirmation de l’identité culturelle. Derrière les rythmes entraînants de la cumbia, du vallenato, du mapalé ou du currulao, se cache une histoire complexe de métissage afro-colombien, indigène et européen. Loin d’être de simples spectacles folkloriques, ces expressions artistiques sont des formes vivantes de transmission culturelle et de résistance face à l’oubli. À travers les fêtes populaires, les carnavals et les représentations publiques, elles permettent aux communautés longtemps marginalisées de revendiquer leur place, de préserver leur mémoire collective et de faire entendre leurs luttes sociales. Pour les touristes, s’immerger dans ces danses, c’est donc comprendre une autre facette, celle d’un pays qui défend son identité par la force de ses traditions vivantes.

Le chant est un autre vecteur de cette résistance symbolique. Des musiciens contemporains comme Totó la Momposina ou Marta Gómez ont su faire revivre les chants traditionnels comme des outils de mémoire, mais aussi de contestation face aux injustices sociales. De nombreux artistes locaux utilisent la musique pour dénoncer les inégalités, revendiquer des droits ou simplement préserver des langues et des récits menacés d’oubli. À travers ces chants, c’est toute la complexité des luttes identitaires colombiennes qui se révèle, dans un pays où la musique demeure un outil de combat non violent mais engagé.

Enfin, dans des régions rurales et au sein des communautés indigènes, les arts textiles et le tissage jouent un rôle identitaire fondamental. Les sacs, les tissages ou les broderies des peuples indigènes sont bien plus que des objets artisanaux : ils portent des symboles, des savoirs ancestraux et une conception du monde propre à chaque communauté. Ces pratiques, transmises de génération en génération, constituent des formes de résistance culturelle face à l’uniformisation globale et à la marginalisation économique.

En Colombie, l’art est donc bien plus qu’une expression esthétique, c’est un outil de survie culturelle, de réparation symbolique et de cohésion sociale. Pour les voyageurs, comprendre cette dimension permet de dépasser le simple regard touristique et de découvrir la Colombie à travers son histoire, ses combats et la diversité de ses identités.

Pour un touriste, se déplacer en Colombie peut rapidement devenir une expérience marquante. Non pas à cause d’un manque d’infrastructures, même si elles sont parfois inégales selon les régions, mais parce que le système de transport reflète profondément les spécificités culturelles, sociales et économiques du pays. Loin des normes européennes standardisées, le transport colombien est avant tout un univers vivant, coloré, informel, parfois déroutant… et toujours révélateur.

Dans les villes, les bus ne

ressemblent pas nécessairement à ceux que l’on connaît. À Bogotá, par exemple,

le TransMilenio constitue un réseau de bus rapide articulé sur des voies

réservées, inspiré du métro, mais souvent surchargé et peu intuitif pour les

nouveaux venus. En parallèle, subsiste une multitude de petits bus privés ou

semi-officiels, parfois décorés de manière flamboyante, qui ne suivent pas

toujours des horaires fixes ni des arrêts clairement identifiés. Monter ou

descendre peut se faire à la volée, au milieu de la rue, sur simple demande.

Dans les zones rurales ou sur les routes secondaires, on découvre un autre type de véhicule typiquement colombien : la chiva. Il s’agit d’un bus traditionnel, souvent en bois, coloré, ouvert sur les côtés et parfois utilisé pour le transport de passagers, de marchandises ou… des deux à la fois. Ces véhicules, bien que folkloriques, sont encore utilisés dans certaines régions montagneuses où les routes sont étroites et les moyens modernes peu adaptés. Mais à Cartagena, les chivas connaissent un tout autre usage : elles sont devenues de véritables bus de fête. Louées pour des soirées, des anniversaires ou des événements touristiques, elles circulent la nuit avec musique à plein volume, danse et ambiance festive à bord. Ce détournement populaire illustre bien la manière dont un élément du quotidien rural a été réinterprété dans un cadre urbain et touristique.

Autre acteur incontournable : le colectivo. Ni vraiment bus, ni vraiment taxi, il s’agit d’un véhicule (souvent une voiture ou un minivan) partagé entre plusieurs passagers, qui circule selon une ligne flexible. Il part généralement quand il est plein et les arrêts s’adaptent aux demandes. Le prix est modique, mais l’absence d’horaires et de signalisation peut dérouter les non-initiés.

Dans les villes de taille moyenne ou les zones côtières, le moto-taxi est omniprésent. Rapide, économique et adapté à la circulation dense, il permet de se faufiler facilement dans les embouteillages. Ce moyen de transport reste cependant informel, rarement réglementé, et implique un certain risque, notamment pour les voyageurs peu habitués au trafic chaotique ou non équipés de casque.

Enfin, l’usage des applications mobiles (Uber, InDriver, Didi, Cabify…) est très répandu dans les grandes villes, souvent préférées aux taxis traditionnels, jugés parfois plus chers ou moins fiables. Ces plateformes permettent de suivre le trajet et d’assurer une certaine sécurité, mais leur usage reste controversé sur le plan légal dans certaines régions. En Colombie, le transport n’est pas seulement une question de déplacement : c’est un reflet de la diversité sociale et de la capacité d’adaptation des Colombiens. Il faut parfois du temps pour s’y retrouver, mais c’est aussi l’occasion de vivre des moments inattendus, d’observer la vie locale de près et de mieux comprendre le pays par la manière dont il bouge.

7) Retraites spirituelles en Colombie : entre traditions ancestrales et quête de sens

Depuis quelques années, la Colombie attire de plus en plus de voyageurs en quête de bien-être, de reconnexion à soi et d’expériences spirituelles. Bien loin des circuits touristiques classiques, les retraites spirituelles proposées dans le pays s’ancrent à la fois dans les traditions indigènes ancestrales et dans des pratiques de développement personnel plus contemporaines.

L’un des aspects les plus emblématiques de cette recherche intérieure est la participation à des cérémonies d’ayahuasca (appelée localement yagé). Cette plante psychotrope est utilisée depuis des siècles par les peuples autochtones pour ses vertus médicinales et spirituelles. Ce breuvage, ingéré lors de cérémonies chamaniques encadrées par des taitas ou des abuelos (chamans traditionnels), est destiné à purifier le corps, soigner les traumas et établir une connexion avec la nature et le monde spirituel. Longtemps limité aux territoires indigènes, cet usage s’est largement démocratisé avec l’essor du tourisme alternatif. Aujourd’hui, des dizaines de centres en Amazonie colombienne, mais aussi dans la région andine ou dans la Sierra Nevada, proposent des retraites spirituelles autour du yagé, parfois sous des formes adaptées à une clientèle occidentale. Il est tout de même important de choisir des centres reconnus, travaillant avec des communautés locales légitimes et en sécurité. Il est donc fortement déconseillé de se rendre de manière indépendante dans des zones isolées sans accompagnement fiable.

En parallèle, la Colombie voit se développer des retraites de méditation et de pleine conscience, inspirées des pratiques bouddhistes ou de la spiritualité occidentale contemporaine. Dans les montagnes de la Sierra Nevada, aux abords de Santa Marta ou dans la région du café, des lieux de retraite accueillent des voyageurs désireux de faire une pause, loin du tumulte des villes. Ces séjours mêlent souvent méditation, yoga, marches silencieuses et enseignements sur le développement personnel, dans des cadres naturels exceptionnels. Ces démarches s’accompagnent parfois d’une dimension écologique et communautaire : certains centres fonctionnent selon des principes de permaculture, d’autosuffisance ou de tourisme responsable, favorisant ainsi une expérience à la fois intérieure et connectée à l’environnement.

La diversité des pratiques proposées allant des cérémonies traditionnelles aux retraites de méditation, positionne aujourd’hui la Colombie comme une destination reconnue pour le tourisme spirituel. Cela offre aux touristes un large éventail d’expériences encadrées, adaptées aux attentes de ceux qui cherchent à se ressourcer dans un cadre naturel et culturellement riche.

La Colombie ne se résume pas à ses paysages spectaculaires ou à sa biodiversité exceptionnelle. Elle est aussi une terre de diversité humaine, marquée par la présence de communautés indigènes aux racines anciennes. Elle abrite 115 peuples autochtones, répartis à travers l’ensemble du territoire. Selon le recensement national de 2018, ces peuples représentent près de 1,9 million de personnes, dont 64 % vivent dans 846 territoires collectifs reconnus légalement. Le reste réside dans des zones rurales dispersées ou dans les périphéries urbaines, souvent dans des conditions de grande précarité.

Ces peuples possèdent leurs propres langues, spiritualités, systèmes d’organisation sociale et relations au territoire, transmis de génération en génération. La Constitution colombienne de 1991 reconnaît leur existence comme sujets collectifs de droits, dotés de certaines formes d’autonomie politique, culturelle et territoriale. À leurs côtés, d’autres groupes historiques sont également protégés par la loi : les communautés afro-descendantes, les Raizales des terres insulaires (San Andrés et Providencia), les Palenqueros du nord caraïbe et le peuple Rom.

Malgré cette reconnaissance juridique, les peuples autochtones font face à de nombreux défis structurels : accaparement de terres, activités minières illégales, déforestation, pressions liées au narcotrafic et violence résiduelle dans certaines régions. Certains territoires indigènes, notamment en Amazonie Colombie, dans le sud du pays ou le long du littoral Pacifique, restent exposés à l’instabilité, rendant leur accès délicat pour les visiteurs. Ces réalités doivent être connues des voyageurs souhaitant entreprendre un voyage culturel en Colombie ou un circuit personnalisé à la rencontre des communautés locales. Explorer la Colombie à travers des itinéraires orientés vers l’éco-tourisme ou vers les côtes pacifiques colombiennes peut être une expérience enrichissante, mais il est essentiel de garder à l’esprit que toutes les expériences dites “culturelles” ne sont pas neutres, ni toujours sans risque.

Face à ces défis, certaines communautés ont fait le choix d’ouvrir partiellement leurs territoires au tourisme, dans une démarche de transmission culturelle et d’autonomie économique. Des projets encadrés émergent ainsi chez les Wayuu (dans la Guajira), les Kogi et Arhuaco (dans la Sierra Nevada de Santa Marta), les Embera (dans le Chocó et l’Eje Cafetero) ou les Tikuna (en Amazonie). Ces expériences reposent sur la rencontre avec les habitants, l’hospitalité communautaire, la découverte de savoirs ancestraux (plantes médicinales, tissages) et le respect des rythmes locaux. Ces initiatives peuvent être très enrichissantes pour les voyageurs, mais encadrées par des règles claires, fixées par les communautés elles-mêmes. Elles permettent de financer des projets locaux, de valoriser les traditions auprès des jeunes générations et de lutter contre l’oubli ou l’appropriation culturelle. Il faut toutefois faire attention car dans certaines zones très touristiques, des activités présentées comme « autochtones » sont en réalité pilotées par des acteurs extérieurs ou dénaturées pour répondre à une demande folklorisante. Il est donc essentiel de bien se renseigner en amont et de privilégier les projets labellisés, participatifs et validés par les autorités traditionnelles.

Rencontrer les communautés autochtones en Colombie permet de mieux comprendre la diversité culturelle du pays et les enjeux qui y sont liés ; cela implique de voyager avec attention, en respectant les cadres définis par les populations elles-mêmes et en s’engageant dans des formes de tourisme plus responsables.

La Colombie est souvent évoquée pour ses villes colorées, son café renommé ou sa richesse culturelle. Mais ce que beaucoup de voyageurs ignorent parfois, c’est que ce pays est l’un des territoires les plus riches en biodiversité de la planète. Cette réalité, loin d’être un simple argument écologique, façonne en profondeur l’expérience touristique. Entre forêts tropicales de l’Amazonie Colombie, plages et récifs marins des côtes caraïbes, montagnes de la région café Colombie et cimes andines, chaque territoire révèle une facette différente de cette diversité naturelle.

La richesse naturelle colombienne ne relève pas d’un simple atout touristique : elle s’inscrit dans une réalité biologique reconnue à l’échelle mondiale. Classée parmi les 17 pays dits « méga-divers », la Colombie abrite l’une des plus fortes concentrations d’espèces vivantes sur Terre. Elle se classe deuxième au monde pour la biodiversité, juste après le Brésil et première pour le nombre d’espèces d’orchidées et d’oiseaux, avec près de 2 000 espèces aviaires recensées. On y trouve également plus de 9 000 espèces endémiques, ainsi qu’une incroyable diversité de papillons, d’amphibiens, de primates, de poissons d’eau douce et de plantes.

Cette diversité est liée à sa situation géographique exceptionnelle : seul pays d’Amérique du Sud à posséder à la fois un littoral sur la mer des Caraïbes et un autre sur l’océan Pacifique, traversé par trois chaînes de montagnes, des jungles amazoniennes et des savanes tropicales. Résultat : des paysages et des écosystèmes extrêmement variés accessibles en quelques heures de route ou de vol.

Loin d’être cantonnée aux statistiques, cette variété se retrouve dans la géographie même du territoire. La côte caraïbe invite à la plongée dans des récifs coralliens préservés, notamment à San Andrés et Providencia, véritables aquariums naturels peuplés de tortues marines, poissons tropicaux, requins et raies manta. Sur la côte pacifique, entre juin et octobre, les visiteurs peuvent assister à l’un des spectacles les plus saisissants de la nature : la migration des baleines à bosse, venues mettre bas au large de Nuquí ou Bahía Solano. À l’intérieur des terres, les llanos orientaux dévoilent une savane spectaculaire, peuplée de capybaras, caïmans, hérons, cerfs et jaguars, que l’on peut observer lors de safaris guidés.

La haute montagne, quant à elle, offre une autre facette de cette richesse : forêts de nuages, vallées suspendues, lagunes d’altitude et sommets enneigés composent les paysages des parcs andins. Le parc national Tayrona, sur la côte nord, combine plages vierges et jungle tropicale, où évolue notamment le tamarin à crête blanche, espèce emblématique et endémique. En Amazonie colombienne, les lacs de Tarapoto permettent d’apercevoir les célèbres dauphins roses, au fil d’excursions menées en pirogue à travers les forêts inondées. Cette abondance naturelle dépasse le cadre écologique pour devenir une force économique stratégique. La Colombie est aujourd’hui l’un des plus grands exportateurs de fruits exotiques au monde, et le deuxième exportateur mondial de fleurs (orchidées, roses), avec des ventes expéditions atteignant près de 1,5 milliard de dollars sur les premiers mois de 2024.

Pour préserver ce patrimoine, le pays a sanctuarisé 59 parcs nationaux et réserves naturelles, représentant plus de 10 % de son territoire. Ces espaces, accessibles à la visite sous certaines conditions, témoignent d’une volonté croissante de développer un tourisme durable, soucieux de l’environnement et respectueux des communautés locales.

La Colombie est bien plus qu’un territoire naturel remarquable : c’est un ensemble de régions contrastées aux identités fortes. Des sommets andins aux plages des côtes caraïbes, des forêts profondes de l’Amazonie Colombie aux vallées verdoyantes de la région café, chaque territoire offre un voyage différent. Cette diversité, à la fois géographique, climatique et biologique, rend l’expérience colombienne unique. Pour les touristes curieux, randonneurs, plongeurs, passionnés d’observation animale ou simples amateurs de paysages rares, la Colombie se présente comme l’une des grandes destinations d’éco-tourisme émergentes du XXIe siècle. Un voyage sur mesure en Colombie ou un circuit personnalisé, qu’il soit francophone ou international, permet d’explorer ces contrastes en profondeur. Que l’on privilégie l’aventure, la nature ou la détente, la richesse des régions colombiennes fait de chaque itinéraire une expérience singulière et inoubliable.

Pour tout voyageur qui découvre la Colombie, il est important de comprendre certains aspects de la vie quotidienne du pays, souvent très différents de ceux que l’on connaît en France par exemple. Santé, éducation et religion sont au cœur de la société colombienne, mais leur fonctionnement reflète les inégalités sociales et les réalités économiques du pays.

Le système de santé colombien repose sur un modèle mixte, combinant secteur public et privé. Si les grandes villes comme Bogotá, Medellín ou Cartagena disposent d’établissements performants, l’accès aux soins reste très inégal selon les régions. Dans les zones rurales ou isolées, les hôpitaux sont rares, les équipements parfois insuffisants et le personnel médical en nombre limité. Cette inégalité territoriale se répercute fortement sur les populations les plus vulnérables. Pour les touristes, cela signifie qu’il est fortement recommandé de souscrire à une assurance santé internationale et de vérifier les vaccinations nécessaires, notamment contre la fièvre jaune ou la dengue dans certaines régions tropicales.

L’éducation en Colombie est théoriquement gratuite et obligatoire de 5 à 15 ans dans les établissements publics. Cette gratuité reste cependant partielle dans les faits : les familles doivent souvent financer elles-mêmes les fournitures scolaires, les uniformes (obligatoires dans la majorité des écoles), les repas et les frais de transport. Ces dépenses, bien que considérées comme « annexes », représentent un frein réel à la scolarisation pour les familles les plus modestes, notamment dans les zones rurales ou indigènes. La qualité de l’enseignement varie également considérablement selon les territoires. Si certaines écoles urbaines disposent de moyens satisfaisants, beaucoup d’établissements dans les zones reculées souffrent de classes surchargées, de bâtiments vétustes, d’un manque d’enseignants qualifiés et de matériel pédagogique. L’accès à l’université publique est également très limité, souvent réservé à une minorité d’élèves pouvant faire face à une forte concurrence académique ou ayant les moyens d’opter pour l’enseignement privé.

Dans ce contexte, Partage d’amour, une association crée en 2021, a pour but de soutenir les enfants issus des communautés indigènes les plus vulnérables. L’association agit concrètement en récoltant des dons pour financer l’achat de fournitures scolaires, de nourriture, de tissus pour la confection de vêtements traditionnels et en accompagnant les familles dans leurs besoins fondamentaux. En offrant ce soutien matériel et humain, elle permet de contribuer à l’accessibilité à l’éducation pour ceux qui en sont souvent exclus.

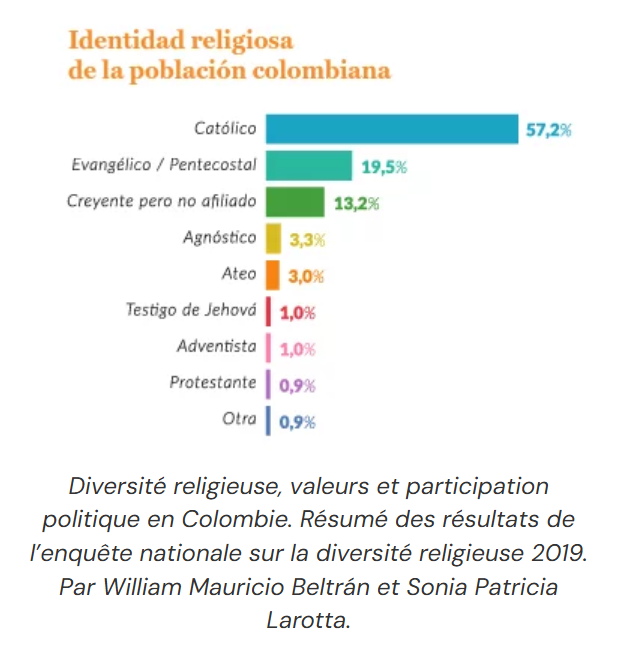

La religion, enfin, occupe une place prépondérante dans la société colombienne. Majoritairement catholique, la population affiche une foi vivante, qui influence aussi bien les traditions familiales que le comportement social. Cela se manifeste au quotidien : on prie dans les bus, les maisons ou taxi sont décorées de représentations religieuses et les fêtes chrétiennes rythment le calendrier. Les touristes eux-mêmes y sont confrontés, par exemple lors de processions spectaculaires pendant la Semaine sainte ou lorsqu’un chauffeur de taxi vous répondra “gracias a Dios” (« grâce à Dieu ») pour exprimer sa gratitude ou marquer la fin d’une conversation. Le pays connaît toutefois une diversification croissante des croyances, avec une montée du protestantisme évangélique et une reconnaissance accrue des pratiques spirituelles indigènes. Ce contexte religieux crée une société attachée aux valeurs familiales, à la solidarité communautaire et à une certaine forme de spiritualité populaire.

En prenant conscience de ces réalités sociales et culturelles, les touristes peuvent non seulement enrichir leur compréhension de la Colombie contemporaine, mais aussi contribuer, à leur échelle, à des initiatives locales engagées dans le changement et la solidarité.

Au-delà de ses paysages spectaculaires, la Colombie repose sur une économie largement fondée sur l’exploitation de matières premières. Pour les touristes qui parcourent le pays, il est courant de croiser des plantations de café, des champs de fleurs ou de cacao, sans nécessairement saisir leur importance stratégique. Pourtant, ces cultures, tout comme l’exploitation minière et les ressources énergétiques, sont au cœur du modèle économique colombien et leur poids se reflète dans les échanges commerciaux du pays.

La Colombie est aujourd’hui classée parmi les économies émergentes d’Amérique latine. Le commerce extérieur du pays représente près de 46 % de son produit intérieur brut (PIB), un taux d’ouverture élevé qui traduit une forte dépendance aux marchés internationaux. En 2024, les exportations colombiennes ont représenté environ 49,5 milliards de dollars, majoritairement composées de produits peu ou non transformés tels que les matières premières et les produits agricoles. À l’inverse, le pays importe massivement des produits manufacturés, des biens technologiques, des véhicules ou des équipements médicaux, principalement en provenance des États-Unis, de la Chine et de l’Union européenne. Parmi les produits exportés, quatre secteurs se démarquent particulièrement :

· Le charbon thermique figure parmi les principales exportations de la Colombie, avec près de 56 millions de tonnes expédiées en 2023, principalement vers l’Europe et l’Asie. Le pays occupe ainsi le sixième rang mondial des exportateurs, avec une production concentrée dans le nord, notamment dans les départements de La Guajira et du Cesar. Cette industrie, pourtant stratégique, est régulièrement critiquée pour ses impacts environnementaux et les tensions qu’elle provoque avec les communautés locales. Le pétrole brut constitue l’autre grande ressource du pays : en 2023, ses exportations ont dépassé les 13 milliards de dollars, plaçant la Colombie au 24e rang mondial. Ensemble, le charbon et le pétrole illustrent la dépendance persistante du pays à ses ressources extractives, dans un contexte où les enjeux de durabilité et de transition énergétique deviennent de plus en plus pressants.

· Le café, emblème identitaire de la Colombie, est produit dans plusieurs régions, notamment dans le Huila, premier département producteur, ainsi que dans l’Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda), connu pour sa tradition caféière. En 2023, la Colombie a exporté 11,1 millions de sacs de 60 kg, ce qui en fait le troisième producteur mondial d’arabica et qui est exporté vers plus de 70 pays.

· Les fleurs, principalement des roses, œillets et orchidées, font de la Colombie le deuxième exportateur mondial, juste derrière les Pays-Bas. Cette filière, concentrée autour de Bogotá, emploie plusieurs centaines de milliers de personnes, en majorité des femmes.

· Le cacao, quant à lui, reste en volume un produit secondaire, mais gagne du terrain à l’export, notamment grâce au développement d’une production de qualité, bio ou équitable, en Amazonie, dans la région d’Antioquia ou dans le Chocó.

Pour les touristes, ces productions ne sont pas invisibles : fincas de café, marchés aux fleurs ou ateliers de cacao. Mais derrière ces paysages agricoles ou industriels, se cache souvent une forte polarisation sociale : les petits producteurs ont souvent peu accès à la transformation ou à la distribution et les bénéfices de l’exportation sont parfois concentrés entre les mains de grands groupes ou d’intermédiaires.

La Colombie tente néanmoins de diversifier son économie et d’augmenter la valeur ajoutée locale. Des initiatives soutiennent le tourisme rural autour du café, la production artisanale de cacao, ou encore les circuits courts d’exportation florale, plus respectueux de l’environnement et des conditions de travail. Ces évolutions sont encore fragiles, mais elles traduisent une volonté de sortir d’un modèle extractif hérité de l’époque coloniale.

Comprendre le poids des matières premières dans l’économie colombienne, c’est mieux saisir ce que l’on voit sur place : une fleur dans un marché, une tasse de café servie dans une finca, un convoi minier sur une route secondaire. Cela permet aussi de porter un regard plus attentif sur les dynamiques économiques inégalitaires, les tensions entre développement et durabilité et les efforts locaux pour mieux répartir les bénéfices de cette richesse.

12) Changement politique en Colombie : quels impacts sur le tourisme ?

Depuis 2024, la Colombie vit une période politique particulièrement agitée. À mi-mandat, le président Gustavo Petro se retrouve confronté à un Congrès divisé, où plusieurs réformes majeures (santé, retraites, éducation) sont bloquées ou profondément remaniées. Cette incapacité à faire avancer son agenda politique crée un climat de tensions institutionnelles : remaniements ministériels répétés, accusations d’“obstruction systématique” de la part du gouvernement, et manifestations régulières, tant en soutien qu’en opposition au président. La scène politique colombienne est aujourd’hui plus polarisée que jamais.

Sur le plan économique, le pays montre des signes de stabilisation, notamment grâce à la baisse progressive de l’inflation après un pic en 2022–2023. La croissance reste toutefois faible et la monnaie demeure volatile. De nombreux acteurs économiques expriment leurs inquiétudes face aux incertitudes liées à la transition énergétique voulue par Petro, qui souhaite réduire la dépendance au pétrole et au charbon, moteurs historiques de l’économie colombienne. Cette transition, bien qu’ambitieuse, suscite des débats, car elle pourrait freiner l’investissement à court terme et créer des tensions sur l’emploi dans certaines régions.

Le tourisme occupe une place centrale dans les débats actuels. Le secteur connaît une croissance continue et bat des records d’arrivées internationales, mais les priorités du gouvernement ont évolué. L’une des mesures les plus commentées est la réduction du nombre de croisières à Cartagena, décision prise au nom de la préservation patrimoniale et environnementale. Si cette initiative est saluée par les défenseurs du centre historique et par les habitants lassés de la surfréquentation, elle inquiète les commerçants et hôteliers dépendants des visiteurs de passage, qui généraient un flux économique important.

En parallèle, le gouvernement met en avant un modèle de tourisme plus durable et plus inclusif. Des investissements récents visent à développer le Pacifique, la Guajira, l’Amazonie ou le Putumayo, des régions riches culturellement mais longtemps marginalisées. L’objectif est de redistribuer les bénéfices du tourisme, d’offrir des alternatives au tourisme de masse et de renforcer les économies locales. Cependant, ce projet se heurte à deux défis majeurs : l’insécurité persistante dans certaines zones, liée à la présence de groupes armés et aux négociations de paix encore instables et le manque d’infrastructures, qui limite pour l’instant l’accessibilité et la capacité d’accueil de ces territoires.

Ces évolutions dessinent les contours d’un pays en pleine transition. Les choix politiques actuels cherchent à rééquilibrer le développement, mais créent des tensions entre acteurs économiques, institutions et communautés locales. Pour le tourisme, les conséquences sont immédiates : d’un côté, des restrictions qui bousculent les habitudes à Cartagena ; de l’autre, de nouvelles opportunités dans des régions moins connues mais d’un potentiel exceptionnel. En définitive, la Colombie traverse une période de recomposition politique et économique. Malgré les incertitudes, le pays continue d’atirer un nombre croissant de voyageurs.